드디어 뉴질랜드에 다녀왔다.

P. 여행을 다녀오면 며칠 동안 후유증을 은근히 즐긴다. 이번 트레킹도 예외는 아니지만 좀 길어진다. 이번 트레킹은 내게 어떤 의미가 있었는지, 무슨 의미로 남을 것인지 등을 곰곰이 반추해본다. 그런데 이번 트레킹은 뭔가 해냈다는 성취감이 별로 없다. 지금까지 다녀온 호도협, ABC, 남알+후지산, 북알 다이기렛토, 북알 오모테긴자를 다녀 왔을 때에는 뿌듯한 느낌이 들었지만, 이번 트레킹은 그렇지 않다. 편해서 그랬나, 아니면 기대에 못 미쳐서 그런가? 잘 모르겠다.

1. Milford Track

밀포드 트랙이 내 마음 속에 언제 자리잡았는지는 잘 모르겠다. 꼭 가봐야 할 곳으로 선정한 곳이었기에 설레임도 그만큼 컸으리라. 6개월전에 예약하고(그 전에 예약한 분들도 많았다), 기다림. 그리고 출발. 3일 차에 밀포드 트랙에 들어섰다. 우리 일행을 반기는 파리떼(이 파리에 대해선 별도로 쓰겠다). 첫 숙소 근처를 돌며 대충 설명 듣고. 다음날부터 본격적인 트레킹이다. 적당히 차가운 온도의 신선한 공기가 폐부 깊숙이에 전달된다. 니코틴이 들러붙어 있는 폐포를 털어내는 기분 좋은 느낌이다. 숲속길이 이어진다. 계속 이런 길이다. 여느 트레킹은 수시로 풍경이 바뀌는데, 이 길은 거의 변함이 없다.

다음날, 그 다음날도 이런 길이 계속된다. 매키넌 패스를 넘는 그때만 빼놓고 끝나는 지점인 샌드플라이 포인트까지 별 차이가 없다. 걸으면서 내내 나는 ‘익숙한 것을 낯설게, 낯선 것을 익숙하게’보려고 무지 노력했다. 익숙해진 풍경 속에서 최대한 낯설게 보려고 이리보고 저렇게도 봤다. 낯설게 보면서 찾아낸 것은 고사리 나무. 내 마음대로 그렇게 이름지었다. 고사리같은데 나무처럼 변해있었는데, 실제 이름이 ‘고사리 나무’란다. 신기했다. 색다른 풍광과 경험은 매키넌 패스를 넘을 때다. 비바람 속에서 걸으며 본 경치가 장관이다. 이래서 밀포드, 밀포드라고 하나보다. 또한 강풍 체험, 아니 태풍 체험을 했다. 태풍이 올 때 리포터가 그 바람을 맞으며 생생하게 방송하는 장면처럼 나도 비슷한 바람을 맞았다. 몸이 휘청거리고 몇 발자국 옆으로 밀려나는 시속 100km 정도의 바람을 난생처음 경험했다. 알갱이가 된 비가 내 얼굴을 사정없이 때리기도 했고.

숙소와 시설 등은 내게 과분했다. 좁디좁은 산장, 황소바람이 들어오는 롯지에서만 잤었는데, 가난한 집 아이가 부잣집에 놀러갔을 때의 당혹감이 앞선다. 온수가 펑펑 나오는 샤워실, 세련된 식당과 바, 맛있는 코스 요리... 편하게 쉬고 가란다.

이 밀포드 트레킹은 내게 경험과 기억을 중첩시킨다. 이 풍광은 오모테긴자를 오를 때의 경치와 비슷했고, 저 풍광은 호도협의 그것과 유사했다. 또한 ABC를 오를 때의 모습과도 겹쳐지는 풍광도 있었고. 유사함 속에서 특이한 점을 찾아내고자 애썼다. 나는 과연 찾았는가? 3박 4일의 밀포드 트레킹은 이렇게 종료했다.

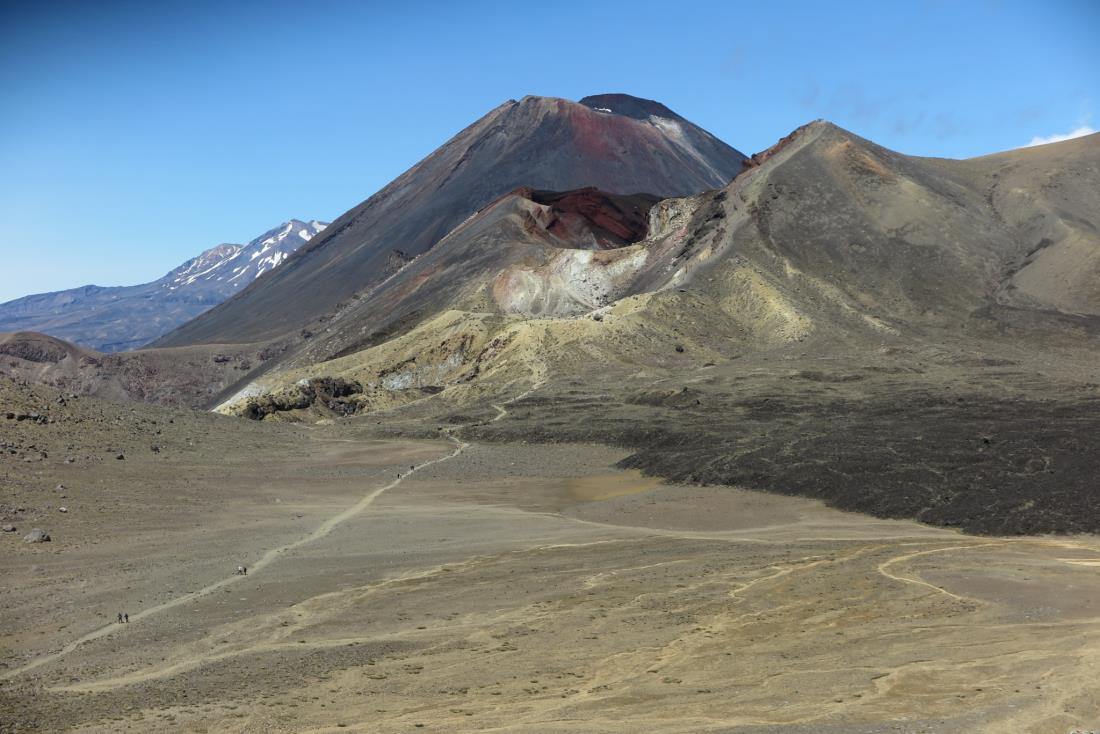

2. Milford Sound, Key Summit, Mt. Cook Hooker Valley, Tongariro Alpine Crossing

밀포드 사운드는 신비로웠다. 해수면에서 쭉쭉 뻗어올라간 주위의 산, 폭포... 고도 차이가 크지 않을 것 같은데, 산 위에는 눈이 있었고, 시원한 바람 맞으며 내 눈을 호강시켰다.

이번 여행에 Key Summit, Mt. Cook Hooker Valley, Tongariro Alpine Crossing이 없었다면 어땠을까? 괜히 화가 났을 텐데, 다행이었다. 키 서밋에 올라가 본 360도 풍광은 계속 사진기 셔터를 누르게 했으며, 후커 밸리에서 본 쿡 산을 세심히 보며 수첩에 그렸다. 그리면서 희열을 느꼈다. (EBC도 언젠가 갈 예정이지만) 리틀 에베레스트를 보는 듯 아름다운 산이다. 정말 멋진 곳이다. 통가리로 걷기는 이번 여행의 하이라이트다. 후지산과는 절대 비교하고 싶지도, 비교할 수도 없다. 뉴질랜드에 이런 곳이 있었다니, 오길 잘 했다. 이 길을 걸은 느낌을 글로 묘사할 재주가 없다. 형용할 수 없는 길이다. 꼭 한번 가서 걸어보시라. 그리고 온 몸으로 느끼면 된다.

cf: Sandfly

이번 여행에 아내가 동행하지 않은 첫 번째 이유가 샌드플라이다. 벌레에 물린 사진을 보고 질색을 한다(두 번째 이유는 체력적인 부분인데, 이 정도를 소화할 체력은 아직 아닌 것 같다). 퇴치제를 사 갔었고, 현지에서도 하나 더 샀지만 많이 뿌리지는 않았다.

나는 기념 삼아 몇 방 물리고 싶었다. 몇 방 정도야 괜찮겠지 했는데, 오판이었다. 물려도 너무 많이 물렸다. 이 녀석들을 얕잡아 봤고, 물 것을 타는 내 체질을 간과했다. 양쪽 손목 주위에만 30여방, 손가락 사이, 손바닥까지 문 녀석들이다. 심지어는 종아리 근처까지 물렸고, 어깨 부근까지 타고 올라와 물었다. 물고 죽임을 당했겠지만, 색다른 맛을 봤을 것이다. 복숭아뼈 부위는 세지도 않았고, 그냥 박박 긁기만 했다.

이 녀석들은 같이 움직이지 않는다. 걸을 땐 이 녀석들의 존재를 잊는데, 잠시 멈추기만 하면 불나방 모여들 듯 우리를 휘감는다. 소리 내지도 않는다. 조용히, 아주 조용하다. 따끔거리면 이미 물린 거다. 늦게 피하면 내 손에 죽었겠지만, 도망간 녀석들이 더 많을 것이다. 과소평가한 내 잘못이고, 한동안의 흔적으로 내 몸에 남아 있다가 없어지겠지.

E. 밀포드 트레킹은 외국인들과 함께 했는데, 이 또한 색다른 경험이다. 그들이 한국말을 할 줄 알았다면, 내가 영어로 의사소통이 되었다면 더 재미있었을 텐데, 할 수 없었다. 빨리도 걷고, 무척 시끄럽게 떠들었다.

이번 여행에서 흡연자는 나 혼자였다. 흡연자가 한두 명 있었다면 같이 피며 묘한 유대감과 친밀감으로 외롭지는 않았을텐데, 언제 이렇게 되었나? 한 갑에 3만원 가까이 하는 현지 담배를 끝끝내 사지 않았고, 줄여 피느라 애썼다. 百害一益을 주장하며 아직도 피고 있지만, 다녀와서는 조금 줄여 핀다.

수준 높은 현지 가이드가 이번 여행을 더욱 즐겁게 해주었고, 가끔 덜렁댔던 나영제 대리(이참에 진급시키자)가 세심한 마음으로 정성스럽게 여행을 안내했다. 혜초는 복도 많다. 성장 가능성이 무궁무진한, 유능한 직원들이 이렇게 많다니. 뉴질랜드 트레킹, 꼭 가봐야 할 곳임에 틀림없다. 가보면 아실 것이다. 나는 이제 혜초와 아홉 번째 여행을 떠나려고 한다.

여담: 세모 모양의 Mount Cook Chalets에서 하룻밤 묶었는데, 밤 11시경 매형과 함께 밤하늘의 별을 봤다. 쏟아질 듯이 별이 많다. 네팔에서의 비슷한 감동이다. 그런데, 간격을 맞춰 열 몇 개의 별이 줄지어 이동하는 것이 아닌가? 비행기인가, 헬기인가? 아무런 소리도 들리지 않았다. 우리는 정녕 UFO를 본 것인가?

전체 메뉴

전체 메뉴

목록

목록

예약가능

예약가능 예약마감

예약마감 대기예약

대기예약 출발확정

출발확정